Die Konferenzen «Das Wallis forscht» sind Orte der Begegnung für die Öffentlichkeit mit Geisteswissenschaftlern/-innen, welche über das Wallis forschen. Bei diesen Konferenzen erhalten vor allem «junge Forschende» eine Plattform, damit ihre Arbeit aufgewertet wird – aber auch erfahrene Forschende finden natürlich ihren Platz.

Der/die Referent/-in stellt die behandelte Problematik, die Methode und die Ergebnisse seiner/ihrer Forschung vor. Im Anschluss an die Präsentation wird jeweils Zeit für einen Austausch mit dem Publikum eingeplant.

16.04.2026 - Charmontane au centre du monde. Un conflit d’alpage généralisé (XIVe-XVIe siècles)

Charmontane au centre du monde. Un conflit d’alpage généralisé (XIVe-XVIe siècles)

Conférence d'Alexandre Bochatay

Du 14e au 16e siècle, l’alpage de Charmontane (Val de Bagnes) est le théâtre d’un important conflit d’usage, mettant aux prises communauté bagnarde et paysans valdôtains, mais aussi leurs seigneurs respectifs, valaisans et savoyards.

26.03.2026 - Entre plaine et montagne : le rituel de la crémation à l'époque romaine en Valais

Entre plaine et montagne : le rituel de la crémation à l'époque romaine en Valais

Conférence d'Anouk Bystritzsky

La pratique de la crémation comporte différentes étapes qui laissent chacune des marques spécifiques pour l'œil avisé de l'archéologue. En Valais, plusieurs pratiques semblent ainsi cohabiter tout au long de l'époque romaine, témoignant des multiples combinaisons possibles à chaque étape du processus crématoire. A travers l'étude pluridisciplinaire de plusieurs petites nécropoles romaines (Ardon, Lens, Randogne-Bluche, Salgesch et Randa), il sera possible de mettre en évidence l'évolution régionale et chronologique de ce rituel funéraire.

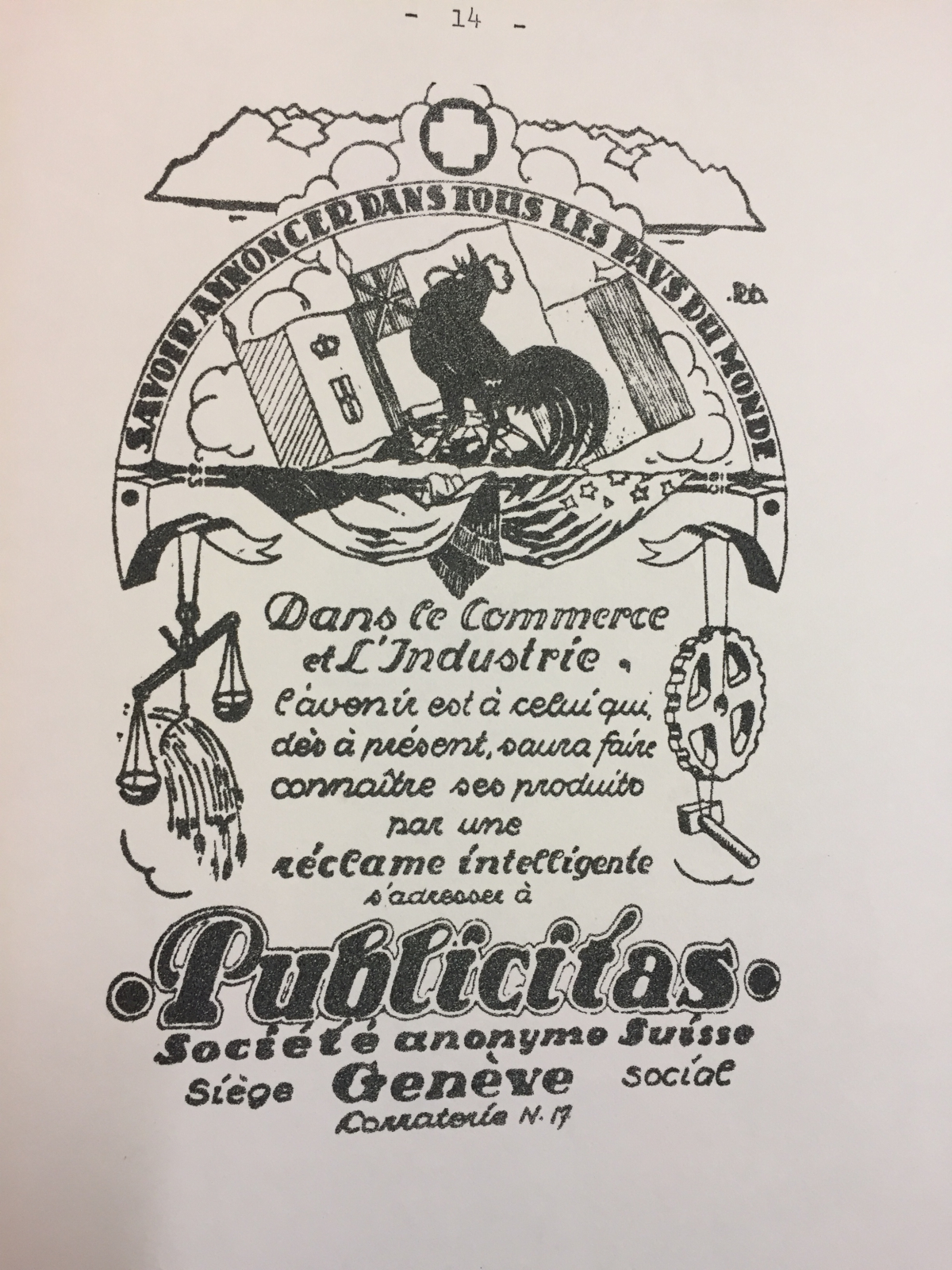

26.02.2026 - Publicitas, acteur méconnu du monde médiatique helvétique

Publicitas, acteur méconnu du monde médiatique helvétique

Conférence d'Alain Clavien

La publicité est le véritable carburant de la société de consommation et la presse imprimée en dépend. La société Publicitas a été longtemps l’interface essentielle entre presse et entreprises, et a façonné le paysage médiatique romand.

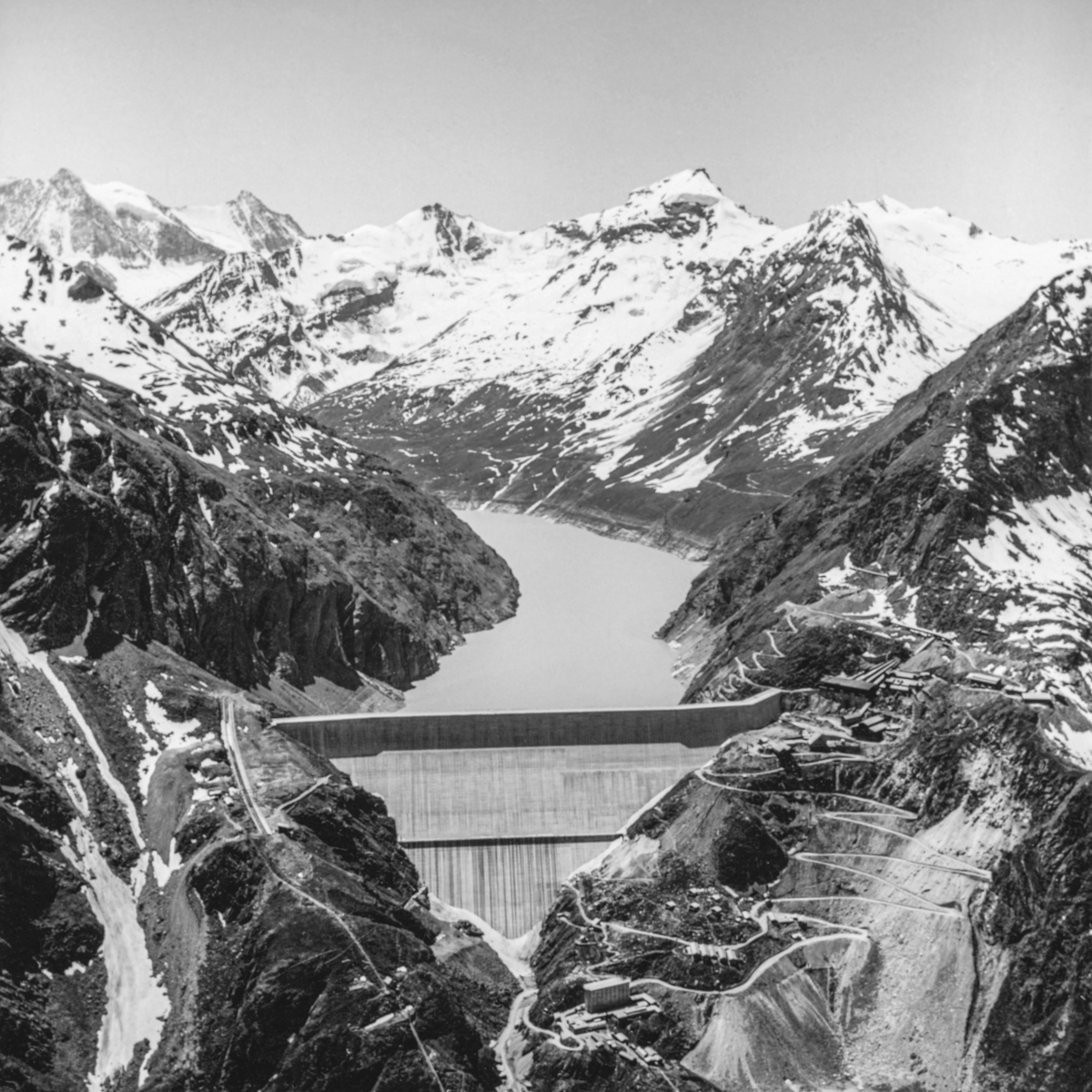

20.11.2025 - Grande Dixence SA : l’épopée d’un géant de l’hydroélectricité

Grande Dixence SA : l’épopée d’un géant de l’hydroélectricité

Conférence de Brigitte Kalbermatten

Quand on évoque la Grande Dixence, on pense au barrage situé dans le val des Dix. Mais qu’en est-il de l’histoire de la société qui a construit et qui exploite cet aménagement hors norme ?

13.11.2025 - Was das Erbgut erzählt: Die Walserwanderung und ihre genetischen Spuren in den Alpen

Was das Erbgut erzählt : Die Walserwanderung und ihre genetischen Spuren in den Alpen

Konferenz von Peter Resutik

Wie wirkt sich eine mittelalterliche Wanderung auf das Erbgut aus? Unsere Studie zeigt, welche Spuren die Walser bei ihrer Ausbreitung im Alpenraum genetisch hinterlassen haben.

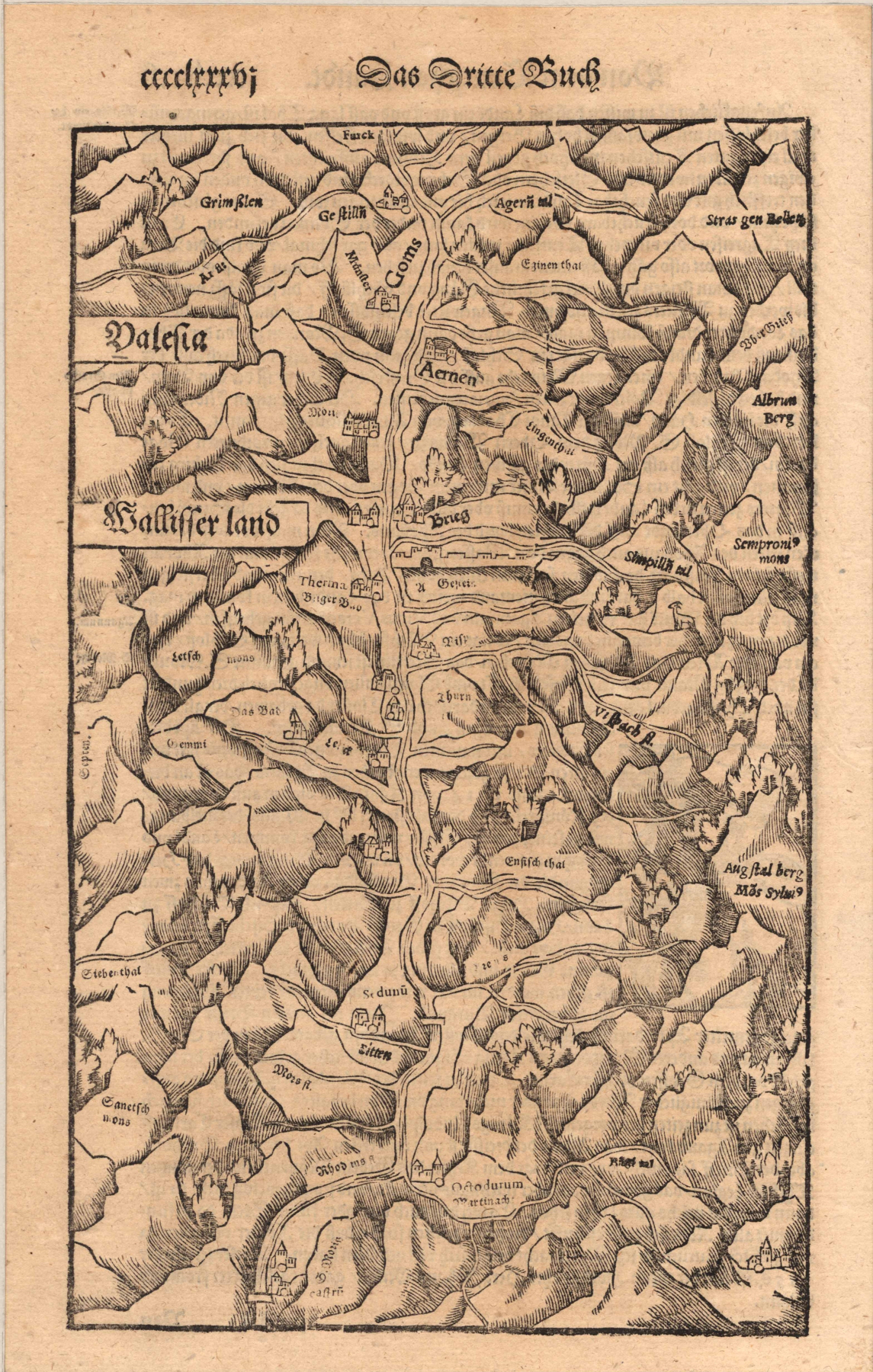

30.10.2025 - Le premier guide touristique du Valais? La Description du Valais de Josias Simler(1574)

Le premier guide touristique du Valais? La Description du Valais de Josias Simler (1574)

Conférence d'Anne Andenmatten et Kevin Bovier

En 1574, l'humaniste zurichois Josias Simler publie sa Description du Valais. À la manière d’un guide de voyage, Simler invite le lecteur à suivre le cours Rhône, faisant halte dans les villes, villages et sites remarquables.

27.03.2025 - Les sociétés d'agriculture en valais

Les sociétés d'agriculture en valais

Cette conférence présente le rôle des sociétés d'agriculture dans la transformation de l'agriculture en Valais dans le dernier quart du XIXe siècle. À une époque marquée par un modèle agricole d'autosubsistance, ces sociétés locales ou régionales, dirigées par une élite socio-économique, initient un mouvement vers une agriculture marchande plus capitalisée. Elles introduisent de nouveaux savoirs, pratiques et outils, en s'associant étroitement avec le gouvernement cantonal pour moderniser les modes de production agricole. Cette étude se concentre sur la manière dont ces sociétés ont théorisé et mis en œuvre ces transformations, contribuant ainsi à redéfinir les rapports de production agricole dans la région.

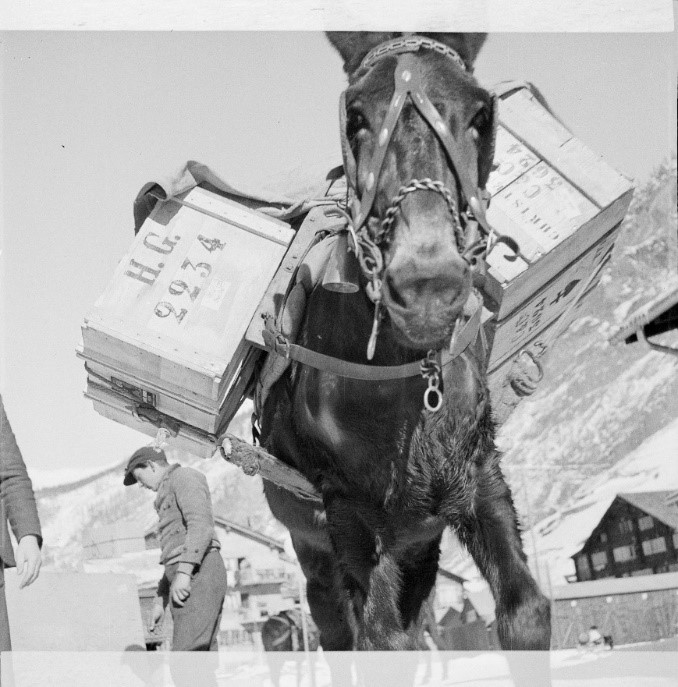

20.02.2025 - Arbeitstiere in der Gesellschaft – Beispiele aus dem Kanton Wallis

Arbeitstiere in der Gesellschaft

Beispiele aus dem Kanton Wallis

Konferenz anhören

Arbeitstiere waren in der Zeit vom ausgehenden 18. bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts allgegenwärtig. Pferde, Esel, Maultiere, Rinder und Hunde, die Lasten trugen und zogen, waren dabei keine vormodernen Relikte. Sie waren selbst auf vielfältige Weise in die gesellschaftlichen Neuerungsprozesse eingebunden, sei dies im grundlegenden Wandel der Landwirtschaft, in den sich intensivierenden Verkehrsbezügen, im Infrastrukturbau im Gebirge, in den Prozessen der Urbanisierung oder im Tourismus. Die Dampfmaschinen, die Explosions- und Elektromotoren machten die Arbeitstiere nicht hinfällig, sondern sie mündeten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in einen langen Zeitraum der vielfältigen Koevolution mit den anderen bewegenden Kräften. Der Referent führt dies an Beispielen aus dem Kanton Wallis aus.

28.11.2024 - Sur les traces du sensible dans les Alpes

Sur les traces du sensible dans les Alpes

26.09.2024 - La république partisane d'ossola (1944) et le valais

La république partisane d'ossola (1944) et le valais

En 1944 se crée en Ossola, aux portes du Valais, une "république partisane" bientôt écrasée par les troupes fascistes et nazies. Le Valais et le Tessin sont aux premières loges, et vont accueillir et soutenir de nombreux réfugiés (des enfants en particulier) suite à cet épisode de guerre. Si la mémoire de ces événements est restée vive côté italien, elle est largement oubliée côté valaisan. L'occasion d'y revenir à deux voix, avec une présentation de la république partisane par les soins de Raphaël Rues, collaborateur de la Casa della Resistenza de Verbania et l'évocation par Jean-Noël Wetterwald de son nouveau roman consacré à cette page d’histoire.

24.05.2024 - 1000 ans d’exploitation minière à 2000 m. d’altitude (7e-18e siècle ap. J.-C.)

1000 ans d’exploitation minière à 2000 m. d’altitude

Rouven Turck

© Université de Zurich, Vue des fouilles de Trient

A Trient (VS), l'Université de Zurich étudie, avec

l'autorisation de l'Office cantonal d'archéologie et en collaboration avec

l'Association Wallis Triensis, ce qui pourrait être la plus ancienne

exploitation minière du fer en Valais. À près de 2000 m d'altitude, des

minerais de fer étaient déjà extraits au début du Moyen Âge, fondus et

transportés en vallée.

Avec l’appui des plus récentes méthodes d’investigation,

archéologues, archéométallurgistes et géophysiciens prospectent, fouillent et

tentent de reconstruire l’histoire de ce site, soit celle d’une petite région

minière unique en son genre.

La présentation de Rouven Turck portera sur la stratégie de

recherche et les premiers résultats des fouilles et des analyses.

Après des études d'archéologie et d'histoire à Marburg et

Heidelberg, Rouven Turck a été collaborateur scientifique pendant 2 ans dans le

projet DFG sur le site néolithique de Herxheim i. d. Pfalz, où il a fait sa

thèse de doctorat sur la question de la mobilité à partir d'études isotopiques.

Depuis 2012, il est collaborateur scientifique au département d'archéologie

préhistorique de l'Université de Zurich et a dirigé de 2013 à 2020 un projet

sur l'exploitation minière dans les Grisons.

En Valais, il a participé en 2019 à des projets sur la

Fiescheralp et dans le Binntal et depuis 2020 il dirige la recherche sur

l’exploitation minière du fer à Trient, qui nous intéresse aujourd'hui.

28.03.2024 - Construire et déconstruire

Construire et déconstruire : l’historiographie des artistes femmes rattaché

Avec Maéva Besse et Isaline Pfefferlé

© Municipalité de Savièse. Photo : Caline Sian

En exploitant les fonds et collections des institutions

culturelles cantonales, cette recherche, soutenue par la bourse Vallesiana (2021-2022),

questionne l’historiographie de l’École de Savièse, dans le but de

(re)visibiliser cinq artistes femmes oubliées de ce phénomène : Germaine Boy

(1881-1971), Anna Dubuis, (1878-1929), Valentine Métein-Gilliard (1891-1969),

Berthe Roten-Calpini (1871-1962) et Marguerite Vallet-Gilliard (1888-1918).

Bien que reconnues et engagées de leur vivant, ces artistes rattachées à ce

phénomène singulier, et gravitant autour d’artistes de renoms tels qu’Ernest

Biéler (1863-1948), Édouard Vallet (1876-1929) ou encore Marguerite Burnat

Provins (1872-1952), ont pourtant été invisibilisées par une histoire de l’art

dite « majeure ». Ce travail de recherche vise donc à renouveler la méthode

d’étude de ces artistes dont les œuvres – tant d'un point de vue ionographique,

stylistique qu’historique –, les vies et les engagements méritent amplement

d’être étudiés et recontextualisés.

Maéva Besse est historienne de l’art et muséologue,

spécialisée dans les représentations de la montagne, la construction de l’image

identitaire et touristique valaisanne/helvétique et l’artialisation du paysage.

Elle a été chargée d’expositions à l’Espace Graffenried à Aigle durant plus de

quatre ans. Curatrice et chercheuse indépendante basée à Sion, elle est

mandatée par diverses fondations ou institutions telles que la Ferme-Asile, le

Musée d’art du Valais, l’EDHEA, la Fondation Édouard Vallet, SMArt, la

Médiathèque Valais, la Ville de Sion, le Service de la culture du canton du

Valais ou l’Association Valaisanne des Musées. Elle est aussi membre de

plusieurs comités et jurys comme l’AMAV (Amis du Musée d’art du Valais), le

Prix du Patrimoine Suisse (2019-2021) ou encore le Pollen Festival (2019-2022).

Isaline Pfefferlé est une chercheuse indépendante diplômée

en histoire de l’art (UNIGE) et en gestion culturelle (ULB). Ses recherches

portent sur les formes modernes et contemporaines d’arts régionaux liés à

l'environnement, à l'écologie et aux notions critiques de l'ultra-local en

Suisse et en Valais. Membre de différentes fondations, associations, comités et

jurys artistiques (AMAV, Fondation Édouard Vallet, Commission culturelle de la

Ville de Sion, Art Valais Wallis, AAPES), elle occupe le poste de conservatrice

auprès du Service de la Culture de la Municipalité de Savièse depuis 2021.

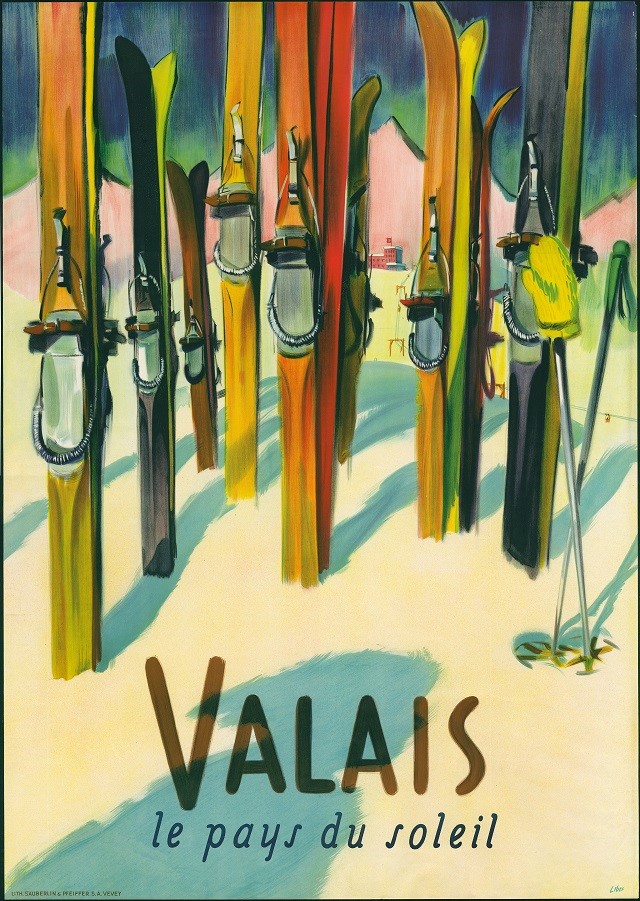

22.02.2024 - Le ski en Suisse, histoires d’une passion nationale

Le ski en Suisse, histoires d’une passion nationale

© Affiche

« Valais. Le pays du soleil » du graphiste Libis (1949), Médiathèque

Valais

Roland Collombin, Marie-Thérèse Nadig, Beat Feuz ou Fanny

Smith … les champions suisses du ski alpin comptent parmi les figures les plus

marquantes de l’histoire du sport suisse. Ils sont les héros d’un imaginaire

collectif qui renvoie aussi à des « grandes » compétitions comme les Jeux

Olympiques de 1948 à St. Moritz, les Jeux Olympiques à Sapporo en 1972 ou les

championnats du monde de 1987 à Crans Montana, mais aussi à des lieux

emblématiques de la Suisse, depuis Zermatt jusqu’à Mürren, en passant par St.

Moritz, Verbier ou encore Grindelwald.

Pourtant, les souvenirs dépassent largement les écrans des

chaînes nationales de télévision, ils sont ancrés dans des expériences

personnelles faites à l’école de ski, dans la station familiale ou pendant les

camps de ski scolaires. Le ski fait partie d’un patrimoine national incorporé,

vécu par chacune et chacun hiver après hiver. « Sport national » par

excellence, phénomène social majeur, le ski alpin est aussi une construction

politique, une volonté collective, qui prend forme avec le soutien à

l’organisation de camps scolaires, dans la promotion touristique ou la

célébration d’événements compétitifs internationaux. Par ailleurs, il est aussi

au carrefour de nombreuses influences étrangères – notamment britannique dans

les premières décennies du XXe siècle – qui le rende décisif pour comprendre

les dynamiques transnationales de la Suisse.

Historien, Grégory Quin est maître d’enseignement et de

recherche à l’Université de Lausanne. Spécialiste d’histoire des pratiques

d’exercice corporel, il cherche notamment à comprendre les ressorts politiques,

économiques ou culturels expliquant le phénomène sportif, en prenant la Suisse,

et notamment les régions alpines, comme terrain de recherche. Il codirige la

revue interdisciplinaire Les Sports Modernes et la collection « Sport et

sciences sociales » de l’éditeur Alphil.

Laurent Tissot est professeur émérite de l’Université de

Neuchâtel où il a enseigné l’histoire contemporaine économique et sociale

pendant une vingtaine d’années. Ses domaines de recherches portent sur

l'histoire du tourisme, des transports et des loisirs. Il est notamment

l'auteur de Naissance d'une industrie touristique. Les Anglais et la Suisse au

XIXe siècle et va publier tout prochainement aux Editions Alphil La Suisse se

découvre. Trois siècles de tourisme en question (1730 à nos jours).

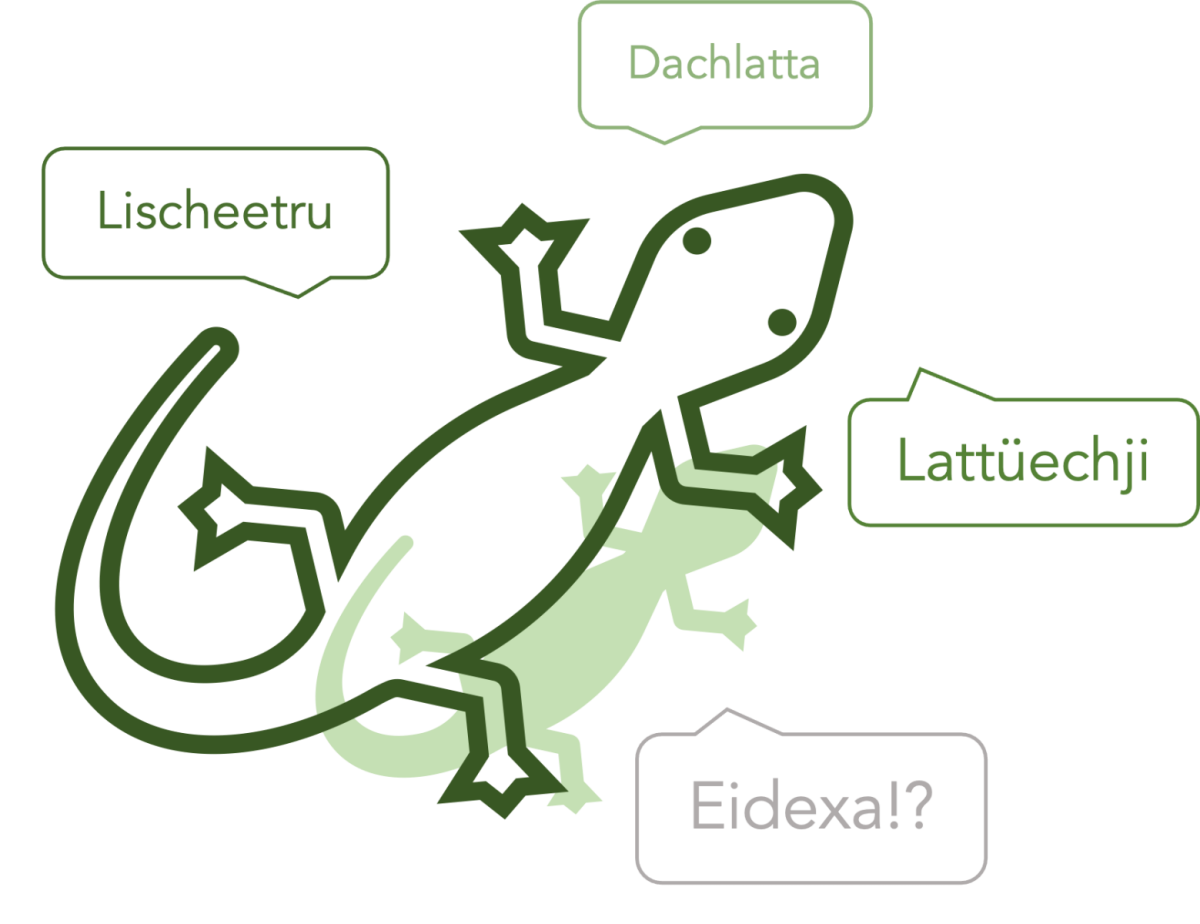

25.01.2024 - Lattüechjini? Walliserdeutsch im Wandel der Zeit

Lattüechjini?

Walliserdeutsch im Wandel der Zeit

Sprachen

und Dialekte verändern sich. Oft hört man, dass heute ganz anders gesprochen

wird als noch vor einigen Jahrzehnten. Aber stimmt es, dass traditionelle

Dialektwörter mehr und mehr verschwinden? Und entstehen daneben auch neue

Ausdrücke und Formen?

In einem

Forschungsprojekt an der Universität Bern sind wir Fragen rund um Variation und

Wandel im Schweizerdeutschen nachgegangen und haben aktuelle Daten von

insgesamt 1000 Personen mit historischen Aufzeichnungen aus den 1950ern

verglichen (vgl. dialektatlas.ch). In unseren Untersuchungen sticht das Wallis

immer wieder hervor: Während sich die Dialekte im Mittelland über die

Jahrzehnte ähnlicher wurden, bewahrte das Walliserdeutsche viele Eigenheiten.

Im Referat wird auf diese Besonderheiten eingegangen und aufgezeigt, wie sich

Wörter und Wendungen verändert haben, welche Gründe dafür verantwortlich sein

könnten und wie sich unsere Dialektlandschaft in Zukunft weiterentwickeln

könnte.

23.11.2023 - D’une montagne l’autre ?

D’une montagne l’autre ? Imaginaires et pratiques scolaires dans les Alpes suisses et françaises (1880-1918)

Lucas Bouguereau

Le dernier tiers du XIXe siècle voit le déploiement à l’échelle européenne de politiques scolaires ambitieuses qui parachèvent le processus de construction d’identités nationales entamé quelques décennies plus tôt. À ce titre, l’école devient le lieu d’apprentissage national par excellence. L’enseignement de la langue, de la géographie, ou encore de l’histoire se teintent de références aux passés glorieux d’ancêtres parfois mythiques censés préfigurer les nations contemporaines. Mais enseigner la nation suppose de parvenir à atteindre tous les enfants d’âge scolaire, conformément aux législations peu à peu adoptées. En Valais comme en Haute-Savoie, la réalisation effective de la scolarisation se heurte à des contraintes environnementales réelles qui obligent à prendre des mesures spécifiques. D’un côté comme de l’autre de la frontière alpine, les justifications des politiques scolaires se basent sur un processus de naturalisation de la figure de la montagne. Pourtant, à l’examen, il apparaît que dans un environnement similaire, ces justifications de pratiques scolaires montagnardes prennent des formes différentes dans les deux territoires. Ici, le rôle joué par la frontière politique est crucial. Comme l’écrivait très justement le géographe Claude Raffestin « la juxtaposition de systèmes différents, le long d’une ligne, même imaginaire mais que l’on fait respecter avec beaucoup de rigueur, détermine des décalages qui se lisent dans le paysage ». Contraintes réelles et imaginaires liés à la montagne se mêlent alors dans les choix des instructions publiques françaises et suisses, déterminant des manières spécifiques d’enseigner et d’être enseigné. À l’épreuve de la Première guerre mondiale, la frontière pensée jusqu’alors comme espace de disjonction rapproche paradoxalement les deux territoires.

Après une licence de Sciences Humaines Appliquées réalisée à l’Université Grenoble-Alpes, Lucas Bouguereau rejoint en 2020 l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) afin de réaliser un master de recherche en histoire dont est issu le mémoire « D’une montagne l’autre. Comparaison francosuisse des expériences scolaires en milieu alpin. 1880-1918 ». Au terme d’une année préparatoire au doctorat, il obtient pour la rentrée 2023-2024, un financement doctoral octroyé par la mention histoire de l’EHESS afin de mener à bien un projet de thèse intitulé « L’enfance en fuite. Histoire des expériences juvéniles du monde social au travers des pratiques de fugue. France, 1880-1945 ».

28.09.2023 - Léon de Riedmatten et la danse (XIXe siècle)

Léon de Riedmatten et la danse (XIXe siècle)

Avec François Mützenberg, Dóra Kiss et Daniela Numico

Basée sur l’étude d’écrits liés à la pratique de la danse, cette conférence présente ce sujet peu connu et le rôle de la danse dans la société, dans le contexte de Sion au XIXe siècle. La conférence sera ponctuée de morceaux de musique d’époque (flûte et pianoforte).

En 1844, Léon de Riedmatten rédige les Notes sur la danse. Vraisemblablement, ce ressortissant sédunois issus d’une bonne famille souhaite maîtriser au mieux les danses en vogue à Besançon, où il est étudiant. Léon ignore que ce faisant, il laisse à la postérité une véritable pépite. En effet, il documente à sa manière le répertoire chorégraphique alors en vogue dans des cours de danse ou des bals qu’il fréquente. La conférence musicale Léon de Riedmatten et la danse contextualise les Notes dans les sources suisses dédiées à la danse, mais aussi dans les propres rédactions de Léon ou de sa famille.

Une correspondance tout à fait révélatrice des préoccupations du temps a en effet été dépouillée. Il en a été gardé ce qui informe et amuse ; et il reste encore bien des questions qui ouvrent à l’imaginaire. La question de la place de la danse dans la société est par ailleurs soulevée : est-elle un mal, ou un bien ? Qui s’y oppose, qui l’encourage ou plus simplement l’apprécie ?

L’interprétation de sources musicales recrée l’atmosphère de l’époque, notamment au travers d’un répertoire à danser que le jeune valaisan a peut-être connu, dans son pays natal, ou par-delà le Jura.

Dóra Kiss, danseuse, docteure en musicologue et chercheuse dans le domaine de la danse, a enseigné à la Haute école de Musique de Genève et elle enseigne également le français au niveau post-obligatoire. Avec François Mützenberg, elle dirige le projet Cadanse, soutenu par l’Office fédéral de la culture, projet qui recense et valorise les écrits de la danse présents dans les bibliothèques et archives suisses et qui a pour objectif de partager des connaissances sur la littérature relative à la danse.

Daniela Numico, originaire d’Italie et vivant actuellement en Valais est musicienne. Elle joue du clavecin et de l’orgue positif, quelquefois du piano et très rarement de l’harmonium. Après avoir effectué ses études musicales au Conservatoire de Turin, elle se perfectionne au Conservatoire de Musique de Genève (1er Prix de Virtuosité avec distinction en 1989). Daniela Numico enseigne le clavecin au Conservatoire cantonal de Sion et et est accompagnatrice pour la musique ancienne à la Haute Ecole de Musique de Lausanne.

François Mützenberg est flûtiste à bec, compositeur, directeur artistique, directeur de choeur et pédagogue, actif dans les domaines de la musique ancienne et contemporaine. Il répartit son temps entre l’enseignement de la flûte à bec au Conservatoire de Lausanne, l’organisation de projets dans le cadre desquels il peut s’exprimer en tant qu’interprète, la composition et la direction chorale. Avec Dóra Kiss, il mène le projet Cadanse et se charge essentiellement de l’étude des partitions dédiées à la danse.

25.05.2023 - À l’écoute d’Evolène: l’histoire par les sons

À l’écoute d’Evolène: l’histoire par les sons

Avec Laïla Houlmann, historienne

La commune d’Evolène voit s’implanter une modernité croissante depuis le milieu du XXe siècle, notamment au niveau de la machinerie, des transports, du tourisme et des télécommunications. Ces éléments ont des retombées sonores nouvelles, qui engendrent des pratiques différentes sur le territoire.

D’autre part, les Alpes bénéficient de représentations symboliques fortes quant à leur environnement sonore. On peut par exemple penser au silence promu dans les dépliants publicitaires jusqu’en 1980 ou aux sons traditionnels évoqués dans la littérature régionale. C’est alors sur cette ambivalence entre bruit de la modernité et silence de la montagne que s’articule cette conférence pour discuter du paysage sonore de la commune d’Evolène dans les années 1960-1980.

Laïla Houlmann a terminé son master en Histoire à l’UNIL en février 2023. Elle est actuellement collaboratrice de recherche à l’UNIL et chargée de recherches pour la ville de Nyon. Elle est spécialisée en histoire contemporaine, et plus particulièrement en histoire sonore. Dans ses récents travaux, elle réfléchit aux questions de patrimoine sonore en regard des environnements sonores déduits d’un temps passé par le biais de sources écrites de typologies diverses. C’est le cas notamment de son travail de master qui observe, sur la période 1960-1980, l’articulation de la construction des représentations des Alpes, de la transformation de l’environnement sonore de la commune d’Evolène et de la mémoire que les habitantes et habitants de la commune en garde.

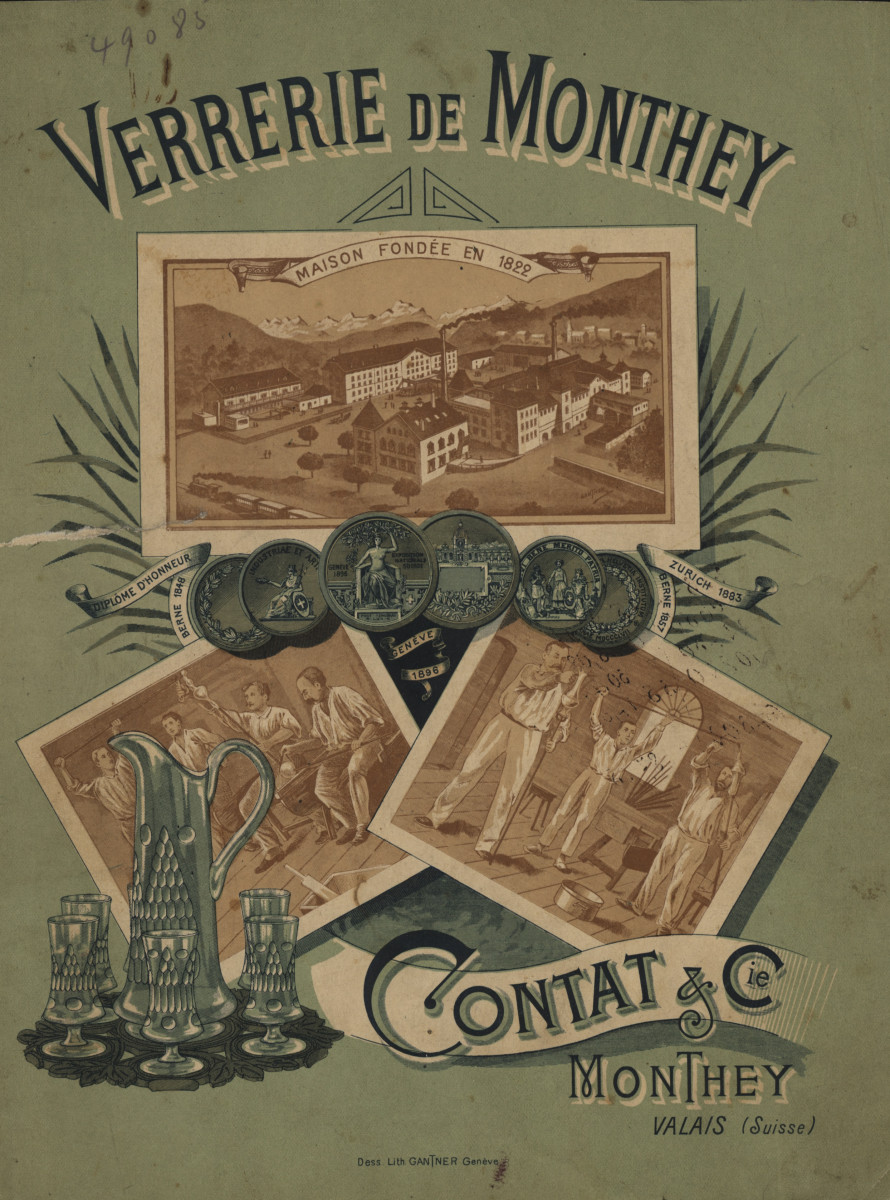

04.05.2023 - Le verre montheysan

Le verre montheysan

Panorama de la production de la Verrerie de la Gare (1862-1931)

La Verrerie de Monthey fait partie des premières industries à s’installer en Valais. Active pendant plus d’un siècle, elle a occupé une place de choix dans le marché verrier suisse. Profitant de nombreuses techniques de fabrication et de façonnage, elle a su proposer des objets utilitaires de qualité en verre blanc ou en cristal, sans négliger les pièces décoratives. Ceci au point d’entretenir une collaboration avec des artistes dans la dernière période de son activité.

Après une maturité gymnasiale au Lycée-Collège des Creusets à Sion, Thibault Hugentobler a étudié la littérature française et l’histoire de l’art à l’Université de Lausanne. Rapidement, il s’est intéressé au patrimoine bâti et a travaillé sur plusieurs édifices emblématiques de la Suisse romande. En fin de formation, son regard s’est tourné vers le verre et son potentiel artistique et décoratif. Il consacre ainsi son mémoire de Master à la Verrerie de Monthey.

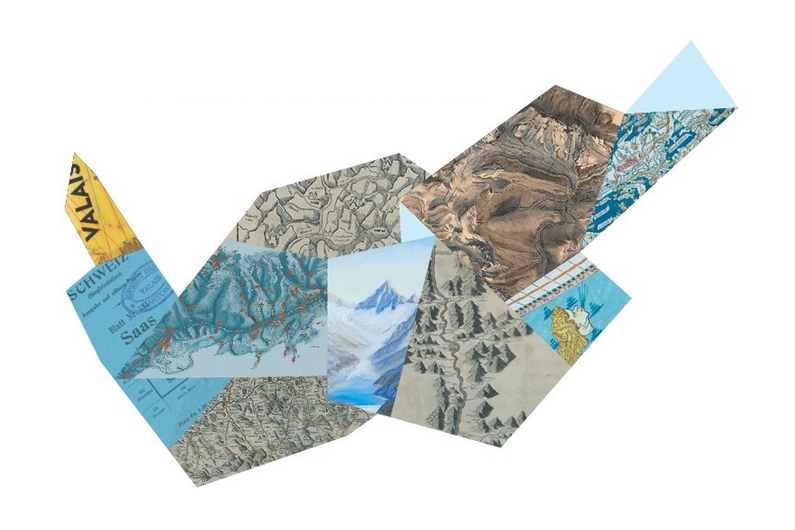

30.03.2023 - Le Valais joue-t-il sa dernière carte?

Teaser de la conférence :

Samuel Hubert est le commissaire de l'exposition "Le Valais à la carte, 1'000 déclinaisons d'une collection" proposée par la Médiathèque Valais - Sion du 18 mars au 1er juillet 2023. Ce jeune géographe et enseignant reviendra sur l’incroyable évolution de la cartographie à l'aide d'exemples valaisans tirés de la riche collection de cartes de la Médiathèque Valais - Sion.

Lors de sa conférence, il présentera également des pistes de développement sur l’avenir possible de la carte imprimée. Des conventions cartographiques aux questions sensibles de la toponymie en passant par l'histoire de la cartographie suisse, c’est tout un voyage à travers l’univers fascinant de la cartographie qui vous sera proposé.

30.01.23 - Wie der Wolf die Schweiz bewegt

Unterwanderungen – Wie der Wolf die Schweiz bewegt

Mit Elisa Frank und Nikolaus Heinzer

Mit ihrer raumgreifenden Lebensweise überqueren Wölfe immer wieder Grenzen: Politisch-administrative, aber auch emotionale, gefühlte, imaginierte Grenzen. Dadurch unterwandern sie Grenzziehungen des Menschen und lösen intensive gesellschaftliche Debatten aus. Seit ihrer Rückkehr in die Schweizer Alpen um die Jahrtausendwende bewegen sich die Tiere in einem nicht nur ökologisch, sondern auch sozial und ideologisch besonders sensiblen Terrain.

In ihrem Vortrag beleuchten die Kulturwissenschaftler:innen Elisa Frank und Nikolaus Heinzer unter anderem diese Fragen: Welche Grenzen werden durch Wölfe überschritten? Wie geht eine moderne Schweiz mit Wildnis um? Welche sozialen und politischen Konflikte werden durch Wölfe aktualisiert?

Lebenslauf Dr. Elisa Frank

Nach ihrem Studium in Kulturanthropologie und Geschichte in Basel und Grenoble war Elisa Frank von 2016 bis 2022 wissenschaftliche Mitarbeiterin im SNF-Projekt «Wölfe: Wissen und Praxis. Ethnographien zur Wiederkehr der Wölfe in der Schweiz» an der Uni Zürich. Im Rahmen dieses Projekts verfasste sie ihre Doktorarbeit.

Zurzeit leitet sie in Vertretung das Stadtmuseum in Brugg.

Lebenslauf Dr. Nikolaus Heinzer

Nach seinem Studium in Ethnologie, Spanischer Literaturwissenschaft und Politologie in Zürich, Santiago de Compostela und München war Nik Heinzer von 2016-2020 ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter im SNF-Projekt «Wölfe: Wissen und Praxis. Ethnographien zur Wiederkehr der Wölfe in der Schweiz» und arbeitete seine Doktorarbeit aus.

Aus der Arbeit im Projekt sind neben den Doktorarbeiten zahlreiche Vorträge, Artikel und Ausstellungen entstanden. Für ein breites Publikum sind die Ergebnisse letztes Jahr im Buch «Wölfe in der Schweiz. Eine Rückkehr mit Folgen» beim hierundjetzt Verlag erschienen.

27.10.22 - Négocier la présence de l’industrie pétrolière en Valais (1958-1990)

Négocier la présence de l’industrie pétrolière en Valais (1958-1990)

Avec Nicolas Chachereau

Teaser de la conférence :

Lorsque

le projet de construire un oléoduc à travers le Valais et un complexe

pétrochimique dans la plaine du Rhône est révélé en 1959, il fait débat

pendant plusieurs années, notamment en raison des pollutions attendues.

Comment et pourquoi la présence de cette industrie a-t-elle finalement

été acceptée ? Comment l’accord initial a-t-il évolué dans le temps ?

Grâce

aux archives cantonales et fédérales, grâce aux documents des autorités

comme aux prises de position dans la presse, il s’agira de proposer

quelques réponses à ces questions.

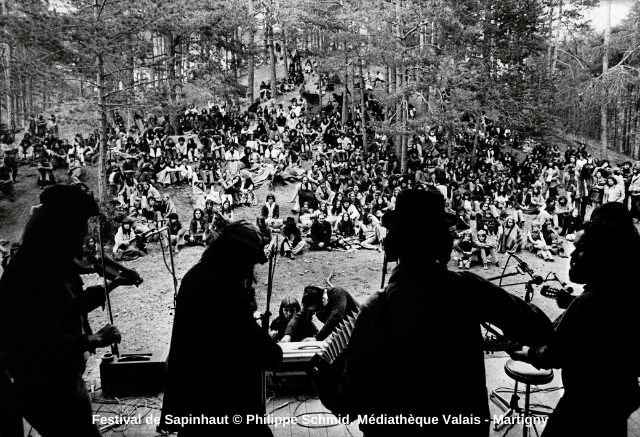

28.04.22 - Aux sources du festival de Sapinhaut

Aux sources du festival de Sapinhaut

Conférence de Simren Cornut, historien

Dans le Valais des années 1970, le festival de Sapinhaut (1971-1976) rassemble pour la première fois une certaine jeunesse aux cheveux longs autour de la musique pop. En plus d’offrir une scène inédite aux nouveaux genres musicaux, l’événement a favorisé la création d’une communauté propice à l’émulation d’une idéologie alternative avec des revendications politiques, sociales et culturelles bien différentes des préoccupations de la génération précédente, marquée par un conservatisme latent.

Cette conférence propose d’interroger la mémoire de ce festival à travers un panel d’archives écrites, sonores, photographiques et les souvenirs de témoins directs invités autour d’une table-ronde. Nous chercherons à comprendre comment nous pouvons, aujourd’hui, faire l’histoire de cet événement pour mieux valoriser ce pan de l’histoire valaisanne.

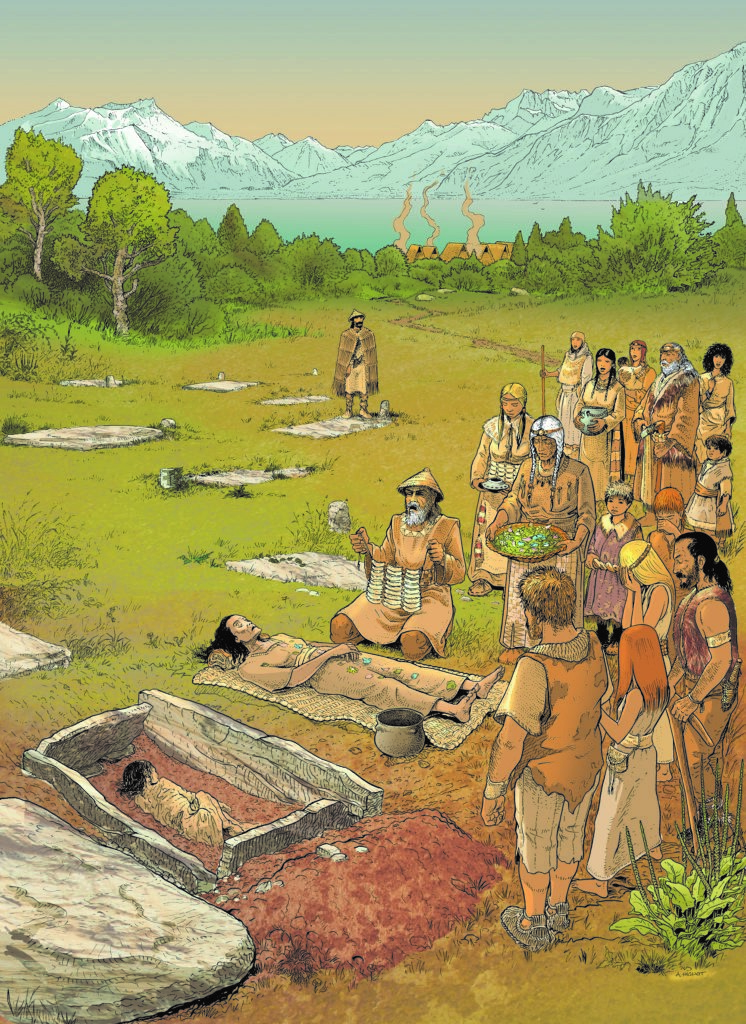

31.03.22 - Pratiques alimentaires et mobilité pendant le Néolithique moyen à Barmaz

Pratiques alimentaires et mobilité pendant le Néolithique moyen à Barmaz

Conférence de Déborah Rosselet

© André Houot tirée du livre Des Alpes au Léman (Gallay 2008)

A l’aide d’analyses géochimiques, nous avons caractérisé l’environnement dans lequel les individus ont évolué, les ressources qu’ils ont consommées ainsi que leur origine locale ou exogène à la région du site de Barmaz. En croisant ces différents aspects, nous avons également tenté de comprendre quels liens unissaient ou différenciaient les individus inhumés sur le site de Barmaz afin de proposer une nouvelle vision de cette population du passé.

15.03.22 - Vivre sur le fil

La disparition d'un village alpin à la fin du Moyen-Âge

Conférence de Werner Bellwald

Werner Bellwald présente, en allemand, les fouilles archéologiques qui ont eu lieu en 2019 près de Kühmatt dans le Lötschental. Ces dernières ont amené de nombreuses réponses sur le mode de vie de cette vallée à la fin du Moyen-Age.

Cette conférence est proposée dans le cadre d'un "crossover" entre les cycles RADAR Wallis de la Médiathèque Valais - Brigue et Valais en Recherches des institutions du service de la Culture.

Aftermovie

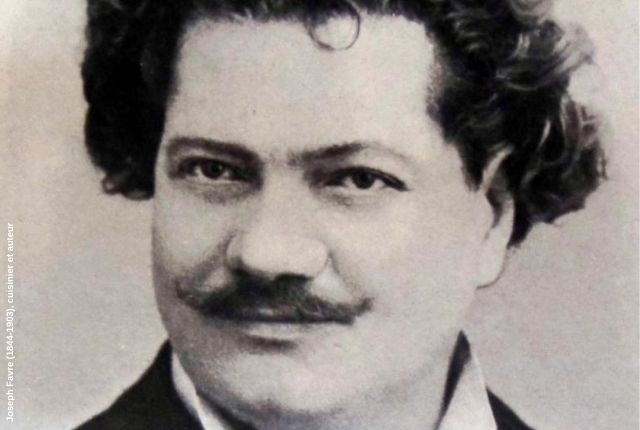

24.02.22 - Joseph Favre, cuisinier innovateur et érudit valaisan du XIXème siècle

Joseph Favre, cuisinier innovateur et érudit valaisan du XIXème siècle

Conférence du Dr Albert Mudry

Qui est Joseph Favre (1844-1903), ce cuisinier innovant natif de Vex, qui a fondé l'Académie culinaire de France?

La conférence du Dr Albert Mudry lèvera le voile sur cet érudit valaisan du XIXème siècle.

Le

Dr Albert Mudry est l'auteur de la biographie de ce cuisinier et

écrivain, méconnu du grand public, parue en 2020 aux Editions Favre.

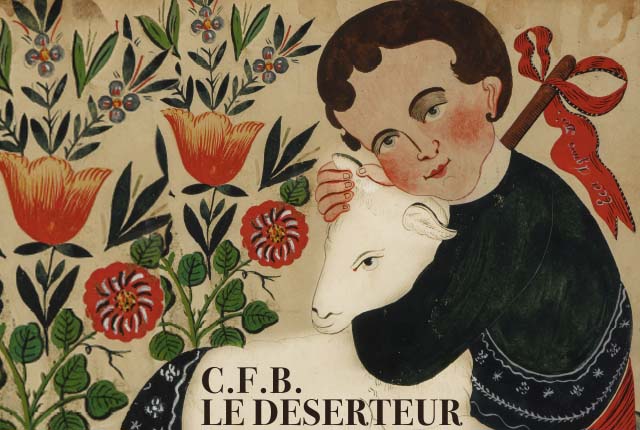

25.11.21 - Charles Frédéric Brun dit Le Déserteur

L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Nendard

a décidé de faire de 2021, « l’année Déserteur ». De cette démarche, 5

projets ont vu le jour : la publication d’une BD, la création d’un

sentier, la mise sur pied d’une exposition, la création d’un spectacle

musical et enfin la publication d’un livre d’art.

Pour donner corps aux différentes manifestations, Yvan Fournier

est parti de l’histoire locale pour tenter d’établir une histoire

globale de l’imagier. De Nendaz, ses pas l’ont emmené à travers le

Valais, la Suisse, la France, l’Italie, l’Allemagne et même aux USA.

Ces recherches ont suscité la rencontre de plusieurs autres chercheurs et l'ont amené à collaborer avec l’historien d’art Bernard Wyder qui a publié le corpus retrouvé, dans "C.F.B. Le Déserteur", une présentation toute en finesse de l'œuvre de Charles Frédéric Brun.

Cette conférence est organisée dans le cadre du cycle "Valais en recherches",

commun aux Archives de l'Etat du Valais, aux Musées cantonaux, à la

Médiathèque Valais - Sion et à l'Office cantonal d'archéologie.

La conférence est divisée en deux partie :

- une partie filmé avec Bernard Wyder

- et une partie uniquement sonore avec Yvan Fournier

30.09.21 - Journaux et journalistes valaisans au XXème siècle

Après

une thèse en Sciences politiques de l’Université de Lausanne soutenue

en 1993, Alain Clavien est boursier du FNS, puis chargé de cours à

l’Université de Berne et de Neuchâtel, avant d’être nommé en 2003

professeur à la chaire d’histoire contemporaine de l’Université de

Fribourg. Il a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire de la presse,

dont La presse romande paru en 2017.

Doctorant

en Histoire contemporaine, Pierre Evéquoz exerce depuis septembre 2019

une fonction d’assistant diplômé auprès du Département d’Histoire

contemporaine de l’Université de Fribourg. Ses recherches, dirigées par

le prof. Alain Clavien, portent sur l’histoire des médias et plus

précisément de la profession de journaliste en Suisse (1880-2000).

12.03.20 - Construire en béton: Analyse de la transition architecturale des bâtiments scolaires en

© by Noémie Carraux

Une conférence de Noémie Carraux, historienne de l'art.

Le

développement économique du Valais de l’après Seconde Guerre mondiale a

entraîné une transformation profonde de la société, l’obligeant

notamment à repenser ses bases pédagogiques. Dans ce contexte,

l’architecture s’est fait le reflet d’un canton en mutation. Ainsi, les

bâtiments scolaires réalisés sur concours constituent des cas d’études

particulièrement intéressants du fait qu’ils sont les témoins matériels

d’une image que désirent alors donner les autorités cantonales à la

nouvelle génération. Prohibé durant des années, le béton est devenu le

symbole de ce moment de rupture.

Cette

conférence propose d’analyser les transformations sociales qu’a connues

le Valais de la seconde moitié du XXe siècle au travers du prisme de

l’architecture scolaire. Partant de cette base, la matérialité de ces

réalisations sera au centre de la réflexion afin de saisir l’importance

que prend le béton pendant cette période.

15.10.20 - Jean-Charles Giroud - Les affiches de l’Union valaisanne du tourisme (1938-1996)

Les affiches de l’Union valaisanne du tourisme (1938-1996)

Au vingtième siècle, le tourisme joue un rôle central dans le développement économique du Valais. En la matière, l’image positive et attirante de celui-ci revêt une importance capitale. Fondée en 1937 pour la promotion de l’ensemble du canton, l’Union valaisanne du tourisme (UTV) y est particulièrement attentive et investit d’importants moyens dans des compagnes d’affiches ambitieuses et originales. Ces images monumentales, spectaculaires, calculées contribuent à forger l’image du Valais. Elles évoluent au cours des décennies pour s’adapter aux attentes du public mais aussi des professionnels locaux du tourisme. Certaines sont même proposées aux Valaisans pour modeler leur propre regard sur leur canton.

04.04.19 - Cynthia Santiago - Service sanitaire de frontière

Le Service sanitaire de frontière en Suisse et le cas de Brigue (1948-1973)

La conférencière Cynthia Santiago est enseignante d'anglais et d'histoire à l'EPS Vevey. Son travail de mémoire, sous la direction de la Professeure Nelly Valsangiacomo portait sur Brigue et le Service sanitaire de frontière.

© by SozialArchiv, F. Freytag

En plein essor économique après la Seconde Guerre mondiale et en manque important de main-d’œuvre, la Suisse accueille massivement les travailleurs du sud de l’Europe jusqu’au début des années 1970. Les Italiens, tout particulièrement, affluent. Aspirant à une vie meilleure, ils quittent leur famille, leur terre, leur culture. Après un voyage parfois long et coûteux, le premier visage que leur offre la Suisse est un poste sanitaire de frontière, où est effectuée une « première sélection ». Une visite sanitaire est en effet rendue obligatoire pour les immigrés qui viennent travailler en Suisse. La plupart des concernés jugent cet accueil choquant et humiliant, mais également angoissant, car un résultat médical négatif signifie le retour au pays d’origine. Les autorités helvétiques mettent en avant l’aspect purement sanitaire de ce système (la détection des maladies contagieuses et la défense de la santé publique), mais il est évident qu’il ne s’agit pas de son unique enjeu : la volonté de garder un certain contrôle sur les arrivées des immigrés met ainsi la question de l’étranger au centre des débats.

27.09.18 - Johann Rossel - Speed-climbing

Le speed-climbing comme pratique phare de l’alpinisme contemporain

Johann Rossel, chercheur en sciences du sport (Université de Lausanne)

Cette

conférence se propose d’aborder la thématique du risque à travers une

forme très médiatisée de l’alpinisme durant cette dernière décennie : le

speed-climbing.

Johann

Rossel, chercheur en sciences du sport (Université de Lausanne),

présente les résultats de l’enquête qu’il a menée sur le speed-climbing

(alpinisme de vitesse), pratique connue du public à travers les figures

de Ueli Steck, Dani Arnold ou encore de Killian Jornet.

Cervin,

Eiger, Grandes Jorasses ou Everest, ces montagnes mythiques sont pour

ces athlètes et leurs sponsors l’occasion de promouvoir une modernité

sportive bouleversant les codes conservateurs de l’alpinisme classique.

Les

liens entre le risque et le speed-climbing seront analysés sous le

prisme de l’histoire de l’alpinisme, des sciences des médias, de la

sociologie du risque, ou bien encore des enjeux du marketing.

25.01.18 - Rebecca Crettaz - Pour une histoire des internements administratifs

Pour une histoire des internements administratifs

Rebecca Crettaz présente l'état des sources et le contexte historique des internements administratifs en Valais

Ecouter la conférence

Rebecca

Crettaz a obtenu en 2012 un Master of Arts en Sciences historiques

(Université de Fribourg). Elle a mené plusieurs recherches dans les

cantons de Fribourg du Valais sur des thèmes liés aux placements et à

l’assistance publique entre la fin du 19e et le 20e siècle. Elle a aussi

accompli plusieurs mandats dans le domaine de l’archivistique en

Valais. Elle est la lauréate d’une bourse de soutien à la recherche

Vallesiana pour chercheur débutant.

Cette conférence aborde le thème des internements administratifs dans le

canton du Valais. Après une présentation des sources ainsi que du cadre

législatif, le but est de montrer une sorte de typologie des internés

administratifs entre 1950 et 1980 (nombre, âge ou sexe des personnes

concernées par exemple).

Il s’agira également d’évoquer les motifs d’internement

administratif ainsi que les intervenants du processus. La présentation

abordera aussi les procédures et pratiques d’internement administratif

ainsi que les différents problèmes d’application possibles.

La conférence s’insère dans un mouvement de recherche actif au

niveau national (commission d’experts sur les internements

administratifs) et dans plusieurs cantons. Elle fait suite à une

publication dans la revue Vallesia qui se voulait être un premier état

des lieux des sources liées à l’internement administratif en Valais.